Том Шиппи в своё время процитировал слова Дж. Толкина о мировоззрении древних англичан: «храбрецы древности шагали под куполом неба, покрывающим срединную землю-остров (middangeard), окруженную безбрежными морями (gārsecg) и внешней тьмою, и с суровым мужеством претерпевали краткие дни жизни (lǣne līf), ожидая, пока пробьет час судьбы (metodsceaft), возвещающий гибель всего, что ни есть в мире, lēoht ond līf samod (света и жизни вместе)» [Шиппи 2003: 97]. Это мировоззрение легло в основу Толкиновского Средиземья, а потому мы рассмотрим все его уровни – от огромного мироздания до загадочного Мюрквида.

ГЕРМАНСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Мифопоэтическое восприятие пространства

Прежде чем мы обратимся к произведениям Дж. Толкина, нам необходимо рассмотреть, как в германской мифологии воспринималось пространство вообще. Одной из самых характерных особенностей этого восприятия была подвижность границ между понятиями собственно мира и мира как пространства, населённого людьми. Первое в древнегерманской традиции обозначается формой множественного числа «миры», используемой для выражения идеи «совокупности кусков пространства» [Стеблин-Каменский 2003: 244].

Ещё одной важной особенностью является его огороженность, отделённость, замкнутость, причем анализ исторического материала и языковых данных показывает зависимость описания огороженного пространства от эволюции германских поселений и представлений о потустороннем мире. Так, начиная со времен неолита, родовые поселения людей были одновременно и укреплениями для защиты скота от соседей. Укрепления эти представляли собой частокол, окруженный рвом с водой [Квеннел М., Квеннел Ч. 2002: 131-132]. У германцев исходной формой поселения были «хутора, состоявшие из нескольких домов, или отдельные усадьбы», которые огораживались валами [Гуревич 2007: 34-35]. С.Г. Лебедев и Й. Бронстед отмечали, что в древней Скандинавии части мифологического мироздания фактически отождествлялись с этими хуторами [Хлевов 2002: 147].

Мир как хутор и мир как пространство, населённое людьми, естественно взаимосвязаны, а связь эта воплощается в двух ключевых древнеисландских словах, которые использовались при обозначении отдельных миров скандинавской мифологии: heimr и garðr. Особое пристрастие Толкина именно к скандинавской мифологии легко объяснимо – она сохранилась лучше всего благодаря двум замечательным памятникам XIII века, известным под общим названием «Эдда». «Старшая Эдда» Сэмунда Мудрого – это свод поэтических песен о Богах и Героях, а «Младшая Эдда», написанная Снорри Стурлусоном, ‒ прозаический пересказ, включающий довольно обширную работу «Язык поэзии», фактически, руководство для поэтов с огромным количеством поэтических формул и оборотов, позволявших многое узнать о персонажах скандинавской мифологии.

Из текстов «Старшей» и «Младшей» Эдды мы знаем, что миры Богов и Людей назывались гардами – Ásgarðr и Miðgarðr, то есть, буквально, «хутор Асов» и «хутор в середине огороженного пространства» (это то самое Средиземье-Middle-earth-middangeard, которое Толкин взял в качестве названия для своего мира), а миры Эльфов и Великанов – Alfheimr и Jǫtunheimr. О происхождении и особенностях значения слов, обозначавших Средиземье, мы поговорим ниже, а пока рассмотрим специфику значений ключевых слов.

Хутора и семьи

Древнеисландск. garðr, как уже отмечалось, означает просто “хутор”. Слово восходит к индоевропейскому корню *ghórdhos в значении “ограда” [EDPG: 169]. Сюда же относится и русское слово город, и старославянское градъ [EDSIL: 178], причём, для старославянской формы зафиксирован целый спектр значений, связанных с идеей ограды: “город; стена; сад, парк” [ССЯ Т.1: 430-431]. В западнославянских языках производные от этого корня означают “укрепление, замок” [EDSIL: 178].

Интересно, что скандинавское слово garðr в форме множественного числа Garðar использовался для обозначения территории к востоку и юго-востоку от Балтики, то есть ладожско-ильменского региона [Мельникова 2001: 70]. Т.Н. Джаксон отмечает, что значение этого слова несколько изменилось под влиянием родственного русского городъ, что отразилось в названии новгородской земли, то есть “Города (укрепления)” [Джаксон 2000: 282-283].

Интересно в этой связи и скандинавское название самого Новгорода Hólmgarðr. На основании археологических и документальных свидетельств Т.Н. Джаксон заключает, что источником скандинавского названия послужило славянское словосочетание *Хълмъ-городъ [Джаксон 2001: 90-92]. Здесь, в полном соответствии с межкультурными и языковыми контактами скандинавов и русских, первая часть – древнерусское слово хълмъ “холм”, а вторая – древнеисландское garðr с видоизменённым значением “укрепление”.

Теперь посмотрим на слово heimr. Оно также довольно интересно по значению. Этимологически heimr восходит к праиндоевропейскому корню *k’óimos, производному от корня *k’ei- “лежать; покоиться; быть установленым” [EDPG: 201]. От этого же корня происходят английск. home и русск. семья [ИЭССРЯ, Т.2: 154].

Значение слова heimr в древнеисландском также многопланово. Это и “дом”, и “область”, и “земля”, и даже “мир” [CDOI: 192]. Значение “дом” реализуется в таких сочетаниях, как heim-kváma “возвращение домой”, а “мир” – в сочетании heims-aldr “возраст мира” [там же]. Есть в древнеисландском языке и сочетание обоих слов: heimis-garðr “усадьба”. В целом же heimr вполне соответствует русскому слову дом в значениях “место жительства” (родной дом) и “семья” (королевский дом).

ВСЕЛЕННАЯ ТОЛКИНА

Мир-корабль

Если рассматривать творчество Дж. Толкина в динамике, то, как я уже не раз отмечал, оно эволюционировало от поэзии к философии и научному осмыслению, что вполне соответствует взрослению самого писателя и отражает аналогичное становление человеческой культуры. Эта эволюция хорошо просматривается на примере модели Толкиновского мира, воплощённой не только в тестах, но и в схемах.

Самая первая схема Вселенной появилась уже на ранней стадии и опубликована в «Книге Утраченных Сказаний».

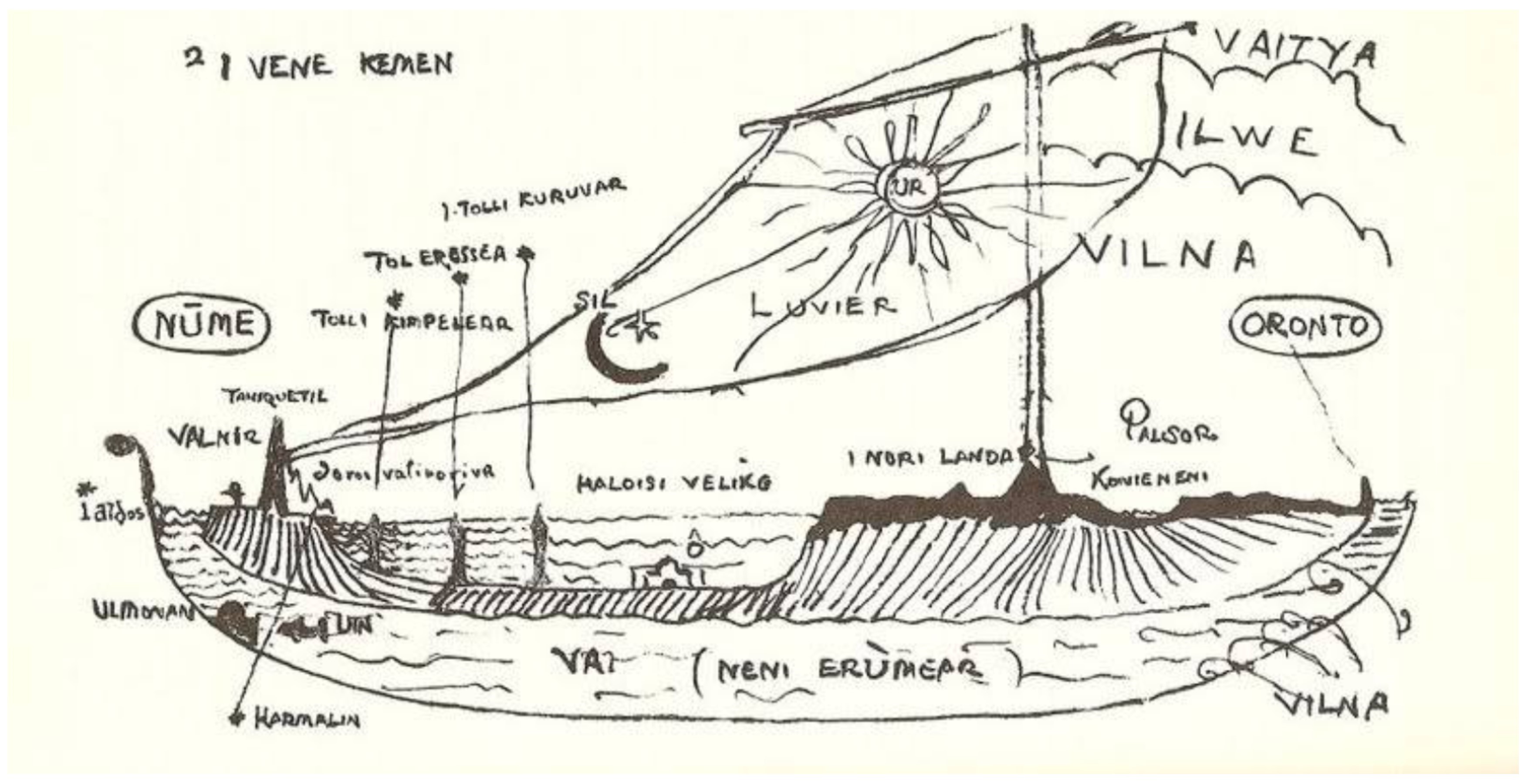

Рис. 1.

I vene kemen [CV: 85].

Это название представляет собой типичное словосочетание в языке Квенья с формой родительного падежа kemen от kemi “earth, soil” [PME: 46R] в позиции после определяемого слова (ср. позднее rámar aldaron “wings of trees” [LotR: 377-378] или i arani Eldaron “the kings of the Elves” [QE: 369]).

Vene же слово интересное. В самом первом словаре Квенья пракорень VENE- первоначально имел значение “small boat”, но потом Толкин переправил его на “to shape, to cut out, to scoop” [Qq: 101L]. Связано это с тем, что само слово было взято из финского, где vene тоже обозначает лодку [БФРС: 724]. Значение “вырубать, черпать, придавать форму” вполне объяснимо и напрямую связано со значением “лодка”, а также “ковш” (буквально “черпак”), если вспомнить, что первые лодки (и ковши) выдалбливали из деревянной основы. Отсюда же и значение абстрактного существительного venie “shape” [Qq: 100R].

В данном случае такое сложное, многомерное значение как нельзя лучше отражает двойственность изображения: Корабль/Образ мира. По замечанию Кристофера Толкина, корабельные элементы – киль, мачта и парус – были добавлены позднее, как и надпись I vene kemen “the Shape/Vessel of the World” [CV: 87], так что эта идея, судя по всему, пришла юному Толкину в процессе работы над рисунком.

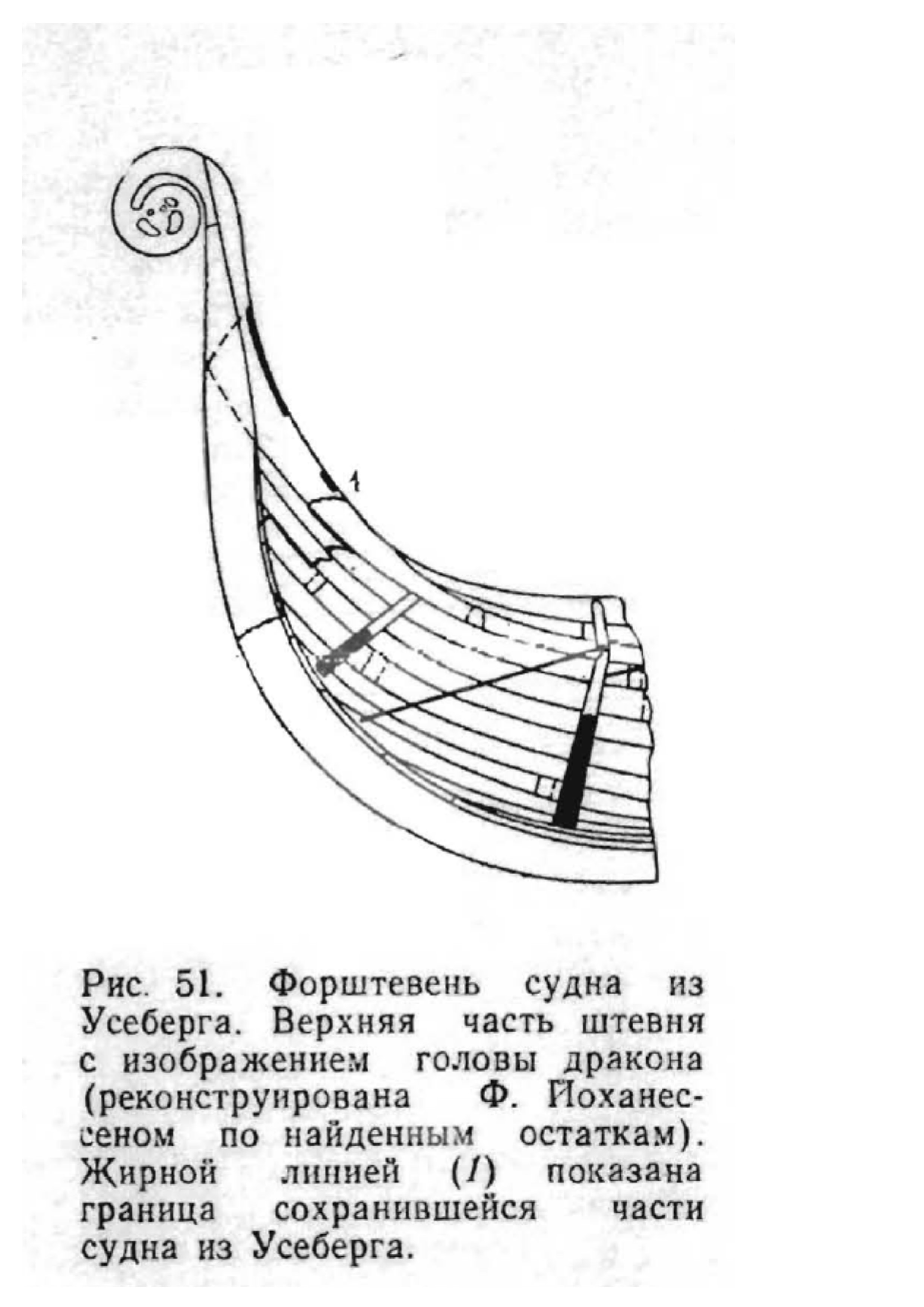

Ещё одна интересная деталь: в комментариях Кристофер Толкин называет этот корабль кораблём викингов (“Viking” ship) [CV: 83]. Если мы посмотрим на конструкцию драккаров, на которых викинги совершали свои походы, то сходство становится очевидным.

Рис. 2.

[Фиркс 1982: 45].

Обращение к морскому делу скандинавов заставляет рассматривать «Корабль мира» не просто как плод внезапно разыгравшегося воображения юного романтичного филолога. Позволю себе пространную цитату: «”Дом викинга – его корабль”. Эта истина относится к той эпохе, когда скандинавские суда появлялись едва ли не повсюду в восточной части того, что называется Старым Светом, и добрались до Света Нового. "Многие из них были морскими конунгами – у них были большие дружины, а владений не было… Суда Скандинавии – редкий пример отточенной до совершенства технической модели, представляющей своего рода абсолют в своей области. Современные технологии позволяют варьировать материал, из которого изготовлен корабль, навигационные приспособления, однако усовершенствовать обводы корпуса либо улучшить мореходность данного типа судов практически не представляется возможным – они доведены до совершенства тысячелетней практикой. В своем классе они представляли верхнюю ступень эволюции, которая уже не поддавалась улучшению… В сфере корабельной культуры выделяются все те же самые семь стандартных аспектов, которые были свойственны культуре длинных домов. Военно-дружинная, хозяйственная, жилая, социальная, репрезентативная, эпическая и культовая функции были симметричны функциям наземного жилища, полностью дублируя их на морских просторах. Судно выполняло все те же задачи, которые были свойственны домам, Отличие состояло в том, что корабль олицетворял собой подвижный, мобильный мир, или, вернее, мобильную ипостась мира скандинавов, полностью уравновешивая его земную, стабильную ипостась. Дихотомия "дом-корабль" становится особенно отчетливой при воспоминании о сходстве выпуклых стен домов, в точности воспроизводящих очертания корабельных обводов. Корабль был морским домом, дом – сухопутным кораблем» [Хлевов 2002: 96-107].

Таким образом, как мы уже неоднократно демонстрировали, фантазия Толкина чётко укладывается в культурно-историческую традицию, а Мир-корабль отражает мировоззрение викингов, сформировавшееся на базе их повседневного быта.

Арда

«Был Эру, Единый, что в Арде зовется Илуватар; и первыми создал он Айнуров, Священных, что были плодом его дум…» [Сильм: 3] ‒ так начинается классическая версия «Сильмариллиона», опубликованная Кристофером Толкином в 1977 году и переведённая Надеждой Эстель в 1992-м. Но ещё до выхода в свет русского перевода исследователи обратили внимание на германские корни «эльфийского» слова Арда. Так, Р.А. Агеева в книге «Страны и народы: происхождение названий» посвятила целую главу «литературному зазеркалью», то есть именам и названиям, придуманным разными писателями. Есть там и абзац, где рассматривается творчество Дж. Толкина: «В начале бытия, по Толкину, бог Илуватар создал Эа – “сущий мир”. Раса эльфов и раса людей позже назвали его Арда “Земля” (в этом названии явно прослеживается связь с германскими словами того же корня – нем. die Erde, англ. earth)… В языковом творчестве писателя эти имена иногда случайны, иногда не случайны и несут определённые ассоциации. Они могут быть образованы от корней разных европейских языков» [Агеева 1990: 228]. При некоторой неточности (так, земля Арда и мир Эа – это разные объекты) Руфь Александровна обратила внимание на самое главное: Толкин действительно брал некоторые корни из европейских языков, а «эльфийское» слово Arda действительно связано и ассоциируется с германскими обозначениями земли, восходящими к индоевропейскому корню *h1érteh2 и далее – к *h1ér- “почва” (древневерхненем. ero “земля”) [EDPG: 118-119].

Толкин разработал несколько иную этимологию этого слова, которая к тому же со временем менялась. В ранних «эльфийских» языках arda производится от корня (Ʒ)ARA “spread, extend sideways; wide places” [Qq: 32L] и означает просто “a place, spot”. В 30-е годы корень несколько меняет внешний облик, а его значение меняется полностью: GAR/ƷAR “keep, hold, possess; maintain, defend” [ETYM: 357, 360]. То есть, если в начале arda – это просто “место”, то в дальнейшем это уже “королевство, область”, а в поздних рукописях значение слова обобщается до предельного уровня, и Arda обозначает уже и Солнечную систему (The Solar System), и Землю как область, населённую Эльфами и Людьми (the Earth as the habitation of Elves and Men). При этом английское слово earth используется также для обозначения Средиземья (The Earth or “Middleland”, Qu. en(en)dor) [DL1A: 281-282] и даже планеты в целом, включая Аман [DME: 301].

Но такая высокая степень обобщения наблюдается уже в рукописях 30-х годов, где arda используется как синоним слова ilu, обозначавшего в языке Квенья мир в целом. Подробнее я писал об этом в публикации «Илуватар». Здесь же отмечу, что значение слова ilu тоже было достаточно сложным: слово обозначало и «тонкий слой небес среди звёзд», и мир как таковой, и даже самого Илуватара. В «эльфийских» фразах из романа «Утраченный путь» и Фрагментов Лоудама оно также является синонимом Арды-Земли:

Herunūmen ilu terhante... ilūvatāren... : Lord-of-the-West world broke... of Ilúvatar [LR: 47]. ‒ «Владыка Запада разбил мир… Илуватара».

Manwё ilu terhante... : ? ? broke [LRdraft: 56]. ‒ Манве разбил мир…».

Númeheruvi arda sakkante lenéme ilúvataren : Lords of the West Earth rent with leave of [Ilúvatar] [LF(A): 246]. ‒ «Владыки Запада разбили Землю по воле Илуватара».

Herunūmen [ilu >] eru terhante... Ilúvataren : Lord of the West world sunder- broke... of God [NCP-E: 310]. ‒ «Владыка Запада разбил мир… Бога».

Обратите внимание на последний фрагмент, где в рукописи ilu “world” заменено на eru!

Таким образом, существенно расширяя смысловое наполнение «эльфийского» слова arda, Толкин сохраняет главную ассоциацию с нем. Die Erde (по форме) и англ. earth (в переводе), а в поздних рукописях даже вводит в язык Квенья форму eru, намекая на древневерхненемец. ero “земля”.

Особенно сильно германское влияние чувствуется в словах родственного Квенья Синдарина, который в разные периоды творчества Толкина назывался языком Номов (gnomish) и Нолдорским (Noldorin). В языке Номов эквивалентом слова arda является форма gar-d/th [GL: 37R]. Здесь Толкин явно объединяет германские производные от корней *ghórdhos (древнеисландск. garðr) и *h1érteh2 (немец. Erde) – в производном из языка Номов даже наблюдается такое же чередование формантов (элементов словообразовательной структуры) -d-/-th-. Но причиной такого объединения, на наш взгляд, послужило созвучие форм eard-geard в древнеанглийском, который всегда был главным источником вдохновения для Толкина и объектом его профессиональной специализации. Древнеанглийское eard по значению примерно совпадало с geard: “native land, country, region, dwelling, home” [Bosworth-Toller 1898: 231], но восходит к совсем другому индоевропейскому корню – *h2arh3- (русск. орать “пахать”) [EIEC: 434]. Разумеется, этимологически eard и geard (как и англ. earth) между собой не связаны, а лишь созвучны, но в мифопоэтических текстах они часто используются как синонимы. Особенно интересен в этом плане отрывок из поэмы «Скиталец»:

Ȳþde swā þisne eardgeard ælda scyppend

Oþþæt burgwara breahtma lease

Eald enta geweorc īldu stōdon.

(Wanderer, 85-87)

«Опустошил создатель Людей это место, и стоит оно без жителей и без шума людского, древняя работа гигантов».

Здесь древнеанглийское двучленное слово eardgeard “место” фактически повторяет древнеисландскую конструкцию heimis-garðr “усадьба”, но в отличие от неё включает созвучные элементы. Кроме того, в этом же отрывке встречаются слова ælda (родительный падеж множественного числа от слова ylde “люди до Нового творения”) и enta (та же форма от слова entas “великаны”), которые Толкин взял для обозначения Эльфов-Эльдар и Энтов [Соснин 2011: 147].

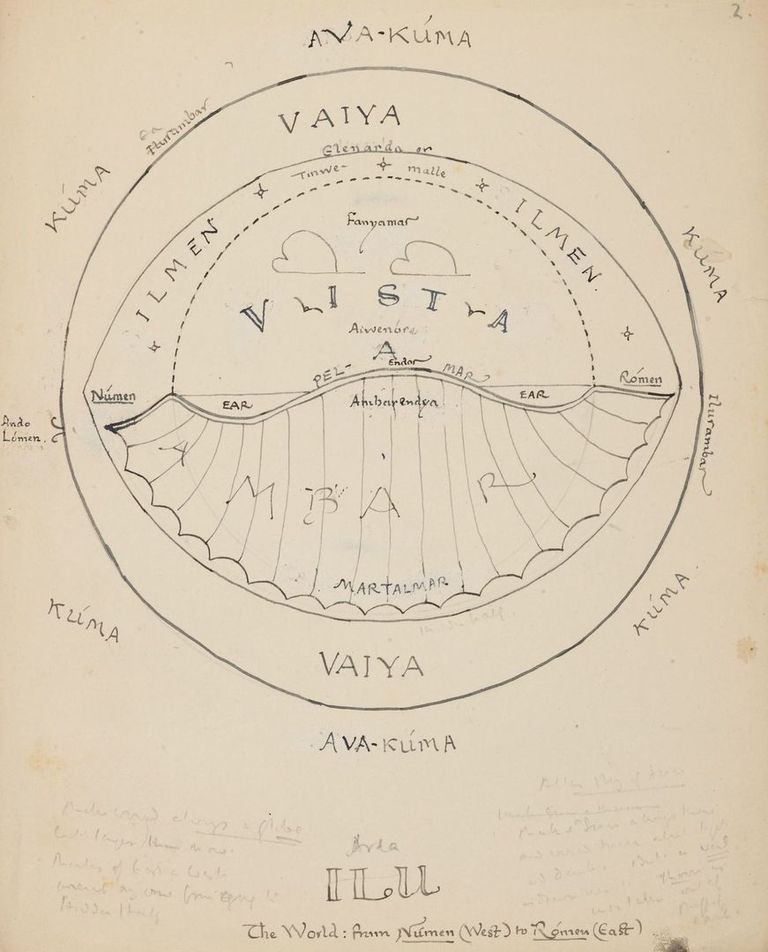

Разумеется, такая глубокая разработка «эльфийского» языка, вернее, языков, так как к 30-м годам Толкин составил словарь десяти «эльфийских» наречий [ETYM: 347], привела к тому, что чисто мифопоэтическая картина мира стала уступать место лингвофилософским концепциям, и Мир-корабль навсегда «уплыл» в прошлое, а образ мира стал более «географичным»:

Рис. 3.

[Ambarkanta: 243].

На этом этапе всё ещё сохраняется концепция плоской земли, которую Толкин впоследствии назовёт абсурдной и интерпретирует как привнесение элемента человеческих мифов в эльфийские знания [MT: 370], а центральную роль во всех смыслах стал играть мотив Средиземья (Middle-earth).

Средиземье

Концепция Средиземья является центральной в работах Дж. Толкина, и здесь он, как и во многих других случаях, предвосхитил некоторые наблюдения, сделанные лингвистами намного позднее.

Словосочетание Middle-earth появляется в рукописях Толкина начиная с 30-х годов, но первой его фиксацией можно считать словосочетание middle lands в ранних рукописных вариантах «Сказания Гильфанона», где говорится о приходе в мир злого волшебника Туво, предтечи Саурона, который «set up a wizard kingship in the middle lands» [GT: 234] – «утвердил свою колдовскую власть в центральных землях». Из контекста видно, что фраза in the middle lands используется как явный синоним in the world, обозначая центральную часть обитаемой вселенной и ассоциируясь с Мидлендом (the Midlands) – центральными графствами Великобритании. Ранние произведения Толкина в большей степени привязаны к конкретным местам и ландшафтам Британских островов. Не исключено, что на выбор английского слова lands повлияла благозвучность сочетания middle lands, которой сам Толкин придавал большое значение при реконструкции.

На смысловую близость англ. Middle-earth и world указывает также аллитерационная поэма «The Lay of the Children of Húrin» – одно из центральных эпических произведений Толкина, – где упоминается переселение Эльфов на Запад:

…in the mirk of the midworld’s gloom,

ere light was lifted aloft o’er earth.

[HÚRINa:18].

«… в сумерках, среднего мира во мгле, прежде чем свет засиял над землёй».

Как мы видим, midworld и earth в чётных полустрофах используются как синонимы, а, кроме того, существительное mirk намекает на знаменитый Myrkviđr – лес, окружавший Miđgarđr в скандинавской мифологии, о чём – ниже.

В итоге, на ранних этапах формирования концепции «Middle-earth» мы можем наблюдать явление компрессии, о которой говорили в публикации «Слово и текст»: словосочетание middle lands «сжимается» в композит (слово, состоящее из двух основ) the Midlends с подстановкой слова world в качестве второй части и последующей развёрткой в словосочетание Middle-earth.

Впервые же как имя собственное и как центральное понятие Middle-earth появляется в космологическом очерке «The Ambarkanta», где даётся краткое описание миропорядка:

«the Middle-earth lies amidst the World, and is made of land and water; and its surface is the centre of the world…» [Ambarkanta: 238] – «Средиземье покоится посреди Мира и состоит из суши и воды, и поверхность его – середина мира».

И этот отрывок придуман Толкином не произвольно, а представляет развёртку внутренней формы германского сочетания: Middle-earth – amidst the World – the centre of the world, обнаруживая его исходное значение: средиземье – среди мира – середина мира. «Амбарканта» была написана в начале 30-х годов, и уже тогда Толкин дал художественными средствами вполне научную этимологию, подтверждённую в работах С.Г. Проскурина, согласно которой общегерманское сочетание *midja-gardaz означает не «срединный мир», как обычно переводят, а «в середине мира» [Проскурин 1990: 16]. В древнеисландском языке есть словосочетание, которое, судя по всему, послужило основой для этой языковой компрессии и которое соответствует Толкиновскому amidst the World, ‒ miđra garđa “посреди хутора” [Neckel 1936: 119].

В письме Роне Бэр от 14 октября 1958 года Толкин прямо разъясняет этимологию этого слова: «middle because thought of vaguely as set amidst the encirсling Seas and between ice of the North and the fire of the South» [Letters, №165] – «среди-, потому что предположительно находилось где-то среди окружающих его морей между холодным Севером и жарким Югом».

Разумеется, этимология была предложена Дж.Р.Р. Толкином не интуитивно. Параллельно с очерком «Амбарканта» он создаёт «the Annals of Valinor» –хронику воображаемого мира, – снабжая её переводами на древеанглийский язык собственного исполнения. Как отмечает Кристофер Толкин, первая версия «Анналов» была написана именно по-древнеанглийски [AVOE:281]. Там древнеанглийский композит middangeard используется повсеместно, причём первое его употребление в строке 47 «ofer ealne middangeard» [AVOE: 282] – «по всему средиземью» отсылает нас к строкам из поэмы Кюневульфа «Христос», которые вдохновили Толкина на создание своей мифологии и языков: eála eárendel engla beorhtast ofer middangeard monnum sended – «Привет тебе, Эарендель, ярчайший из ангелов, посланный людям средиземья».

Интересно, что в скандинавских мифах Средиземье описывается не просто как середина мира, а как огороженное пространство в середине мира. Выше мы уже писали о мотиве огороженности как ключевом в мифопоэтическом восприятии пространства у древних германцев. И Средиземье *midja-gardaz здесь не исключение. В скандинавских Эддах хуторы Богов и Людей (Ásgarđr и Miđgarđr) являются именно крепостями, заключенными в границы водоемов:

Hon er kringlótt útan, ok þar útan um liggr inn djúpi sjár, ok međ þeiri sjávarströndu gáfu þeir lönd til byggđar jötna ættum. En fyrir innan á jörđunni gerđu þeir borg umhverfis heim fyrir ófriđi jötna, en til þeirar borgar höfđu þeir brár Ymis jötuns ok kölluđu þa borg Miđgarđ (Gg: 8) – «Она (земля – Е.С.) снаружи округлая, а кругом нее лежит глубокий океан. По берегам океана они (Боги – Е.С.) отвели земли великанам, а весь мир в глубине суши оградили стеною для защиты от великанов. Для этой стены они взяли веки великана Имира и назвали крепость Мидгард» (пер. О.А. Смирницкой).

Толкин почти дословно воспроизводит этот отрывок в «Амбарканте», которая описывает схему на рисунке 3:

«About all the World are the Ilurambar, or Walls of the World. They are as ice and glass and steel, being above all imagination of the Children of Earth cold, transparent, and hard. They cannot be seen, nor can they be passed, save by the Door of Night. Within these walls the Earth is globed: above, below, and upon all sides is Vaiya, the Enfolding Ocean» [Ambarkanta: 235-236] – «Весь мир окружают Илурамбар, или Стены Мира. Они холодны, как лёд, прозрачны, как стекло, и прочны, как сталь. Их нельзя увидеть и нельзя преодолеть, кроме как через Врата Ночи. Внутри этих стен мир представляет собой сферу, со всех окружённую Вайей, Окружным Океаном».

Однако решающим доказательством того, что Толкин воссоздавал германскую мифопоэтическую модель мира вполне осознанно является, на наш взгляд, смысловая структура «изобретённых» Дж.Р.Р. Толкином языков. В той же «Амбарканте» все английские названия сопровождаются точными переводами на «эльфийский» язык Квенья, причём каждое «эльфийское» слово отражает определённую деталь в описании Средиземья. Как видно из схемы и комментария к ней, Средиземье обозначается тремя сочетаниями: Ambar-endya, “middle-earth” Endor “the midmost point of the earth” и Pelmar “the enclosed dwelling” [Ambarkanta: 241-242], при этом Ambar-endya даёт некое общее представление – “серединная земля”, Endor уточняет это представление – “середина земли”, а Pelmar, в силу этимологического родства Qu. ambar и mar [ETYM: 372], уточняет значение – “огороженное жилище”. Интересно, что «праэльфийский» корень ENED “centre” [ETYM: 356] связывает форму Ambar-endya с формой Endor, а корень MBAR “dwell” [ETYM: 372] ‒ форму Ambar-endya с формой Pelmar.

Бессмертные земли

Спустимся с высот Арды в земли, где обитали Эльфы и Боги, и рассмотрим три их обители: Альмарен, Валинор и Эльдамар.

Альмарен, согласно классической версии «Сильмариллиона», был первым жилищем Валаров в Средиземье и располагался он «in the midmost part of the Earth» [Silm: 23]. Этимология этого слова никак не связана с германскими корнями и ассоциируется с латинск. almus “питательный, питающий, живительный; благодетельный, благотворный; благодатный, благой”, хорошо известное по словосочетанию alma māter “мать-кормилица; университет”. Слово это производно от глагола alo “кормить, питать” и не претерпело особых изменений при переходе в структуру «эльфийской» лексики: GALA- “thrive; prosper, be in health; be glad”: Qu. alya “prosperous, rich, abundant, blessed; alma “good fortune, weal, wealth” [ETYM: 357]. Но своим положением Альмарен полностью соответствует скандинавскому Асгарду – обители Богов Асов.

По наблюдениям А.А. Хлевова, обитель Богов находилась в той же плоскости, что и Miđgarđr Людей, только «повыше» [Хлевов 2002: 156]. Интересно и другое наблюдение: «Учтем, что мир вокруг древних германцев таил в себе множество неизведанных уголков, был далеко не познан ими. На пространствах Европы, в ее лесах, могли располагаться многочисленные «асгарды»… Асы жили отдельно, но все же где-то среди людей, вполне возможно, что за ближайшим лесом, а если с ними не удавалось запросто встречаться, то лишь потому, что им самим этого в данный момент не хотелось» [там же: 157]. Этот тезис подтверждается контекстами из «Младшей Эдды», прежде всего, эпизодом «Видения Гюльви», где конунг просто приходит в обитель Богов после недолгого путешествия. Дальше по тексту прямо говорится, что Асгард находился в середине мира, а Боги обитали в стенах Мидгарда: «þar næst gerþu þeir sér borg í miþium heimi, er kalluð Asgarðr» (Gg: 6) – «После этого они (Боги – Е.С.) построили крепость в середине мира и назвали её Асгардом». Ещё более определённо сказано об этом в Прологе, где Асгард отождествляется с античной Троей, расположенной nǽr miðri veröldinni «почти посреди мира» (Prologus: 3). Выражения í miþium heimi и miðri veröldinni в данном контексте синонимичны сочетаниям Miđgarđr и miđra garđa.

После разрушения Альмарена Валары переселились на запад Средиземья в область Аман, где построили Валинор [Silm: 25]. Валинор во всех смыслах старше Альмарена, а его название зафиксировано уже в первом словаре Квенья с очень любопытным переводом – Asgard [Qq: 99R]. И это единственное значение в словаре! То есть с самого начала Толкин однозначно ассоциировал земли Валаров с обителью скандинавских Богов.

Точно также скандинавские корни просматриваются и в названии Эльдамара, хотя в первом словаре значение этого слова совершенно другое – “the rocky beach in western Inwinóre, whence the Solosimpeli have danced along the beaches of the world” [Qq: 35L], ‒ поскольку первоначально Qu. Eldar использовалось только для обозначения береговых эльфов Солосимпи, будущих Телери [там же]. Впрочем, очень быстро Толкин заменяет значение, и Эльдамар становится Эльфийским домом (Elfhome), копируя древнеисландское слово Alfheimr [GL: 32L].

Тёмный Лес

Ну и в заключение обратим свои взоры на знаменитый Чёрный Лес (Лихолесье), известный по сказке «Хоббит» и роману «Властелин Колец». Его английское название Mirkwood является модернизированной формой древнеисландского слова Myrkviðr, известного по «Старшей Эдде», где оно обозначает страшный чёрный лес, через который на закате времён, во время Гибели Богов Рагнарёка, двинется войско Муспеля:

Loci qvaþ:

«Gvlli keypta

leztv Gymis dottvr

oc seldir þitt sva sverþ;

enn er Mvspellz synir

ríða Myrcviþ yfir,

veizta þv þa, vesall! hve þv vegr».

(Lks, 42)

«Локи сказал (Фрейру – Е.С.): “дочь Гюмира ты купил за золото, а меч свой продал; чем ты, несчастный, будешь сражаться, когда люди Муспеля поскачут через Мюрквид?”»

Интересно, что современный английский облик древнеисландскому слову придал вовсе не Толкин. Первым это сделал сэр Вальтер Скотт в своём самом первом романе 1814 года «Уэверли»: «…He used to pursue one of these long avenues, which after an ascending sweep of four miles, gradually narrowed into a rude and contracted path through the cliffy and woody pass called Mirkwood Dingle…» [Waverley: 22] ‒ «Он по обыкновению избрал одну из тех длинных дорог, которая бежала вверх по склону и спустя четыре мили превращалась в узенькую тропку, пролегавшую через лесистое ущелье, которое называлось Лощина Чёрного Леса».

После Вальтера Скотта английский вариант использовал великий предтеча Толкина, английский художник и писатель Уильям Моррис [Gilliver, Marshall, Weiner 2006: 165], а если говорить о древнегерманских истоках, то мифологический Myrkviðr связан с первобытными горными лесами в Рудных горах, которые Титмар Мерзебургский ещё в XI веке называл Miriquidui, и, как отмечает У. Дронке, пересечь Мюрквид означало попасть в другой мир [Dronke, 1989: 47]. Именно это мы и наблюдаем во фрагменте из «Перебранки Локи», где Мюрквид отделяет обитаемый мир людей от мира чудовищ Муспеля, а также в сказке «Хоббит», где Чёрный Лес (Mirkwood) отделяет привычный мир Бильбо от Одинокой Горы, где обитает Дракон.

Итак, мы рассмотрели образ мира в мифологии Толкина и можем уверенно сказать, что она представляет собой не просто плод вображения писателя, а довольно сложную реконструкцию древнегерманской мифопоэтической модели мира. В следующей публикации мы рассмотрим германские истоки народов Средиземья.

Тексты Дж.Р.Р. Толкина

Сильм – Толкин, Дж.Р.Р. Сильмариллион : эпос нолдоров / Дж. Р. Р. Толкин; Пер. с англ. Н. Эстель. – М. : [б. и.], 1992.

Ambarkanta – The Shape of the World // The History of the Middle-earth. / Ed. by Ch. Tolkien. Volume 4. The Shaping of Middle-earth. – L. : HarperCollinsPublishers, 2002.

AVOE – Ælfwine’s translation of Annals of Valinor into Old English // The History of the Middle-earth. / Ed. by Ch. Tolkien. Volume 4. The Shaping of Middle-earth. – L. : HarperCollinsPublishers, 2002.

CV – The Coming of the Valar // The History of the Middle-earth. / Ed. by Ch. Tolkien. Volume 1. The Book of Lost Tales. Part 1. – L. : HarperCollinsPublishers, 1994.

DL1A – Dark and Light. Text 1A // The Nature of Middle-earth. Edited by Carl F. Hostetter. London: HarperCollinsPublishers, 2021.

DME – Dwellings in Middle-earth // The Nature of Middle-earth. Edited by Carl F. Hostetter. London: HarperCollinsPublishers, 2021.

ETYM ‒ The Etymologies // The History of the Middle-earth. / Ed. by Ch. Tolkien. Volume 5. The Lost Road and Other Writings. – L. : HarperCollinsPublishers, 1993.

GL – Gnomish Lexicon // Parma Eldalamberon: The Book of Elven Tongues. Ed. By Ch. Gilson, C.F. Hostetter, P. Wynne and A.R. Smith. Vol.11, 1995.

GT – Gilfanon’s Tale: The Travail of the Noldoli and the Coming of Mankind // The History of the Middle-earth. / Ed. by Ch. Tolkien. Volume 2. The Book of Lost Tales. Part 2. – L. : HarperCollinsPublishers, 1995.

HÚRINa – The Lay of Children of Húrin. 2 version // The History of the Middle-earth. / Ed. by Ch. Tolkien. Volume 3. The Lays of Beleriand. – L. : HarperCollinsPublishers, 1994.

LF – Lawdham’s Fragments // Sauron Defeated. Ed. Christopher Tolkien. The History of Middle-earth: Vol. 9. London: George Allen and Unwin, 1992.

LotR ‒ The Lord of the Rings. 50th Anniversary One-Volume Edition. London: HarperCollinsPublishers, 2005.

LR – The Lost Road // The Lost Road and Other Writings. Ed. Christopher Tolkien. The History of Middle-earth: Vol. 5. Unwin Hyman, London, 1992.

MT ‒ Myths Transformed // The History of Middle-earth. / Ed. Christopher Tolkien. Vol. 10. Morgoth’s Ring. – L. : HarperCollinsPublishers, 1994.

NCP – The Notion Club Papers // Sauron Defeated. Ed. Christopher Tolkien. The History of Middle-earth: Vol. 9. London: George Allen and Unwin, 1992.

PME – Poetic and Mythological Words of Eldarissa // Parma Eldalamberon: The Book of Elven Tongues. Ed. By Ch. Gilson, C.F. Hostetter, P. Wynne and A.R. Smith. Vol.12, 1998.

QE – Quendi and Eldar // The History of the Middle-earth. / Ed. by Ch. Tolkien. Volume 11. The War of Jewels. – L. : HarperCollinsPublishers, 1995.

Qq – Qenyaqetsa // Parma Eldalamberon: The Book of Elven Tongues. Ed. By Ch. Gilson, C.F. Hostetter, P. Wynne and A.R. Smith. Vol.12, 1998.

Silm – Tolkien, J.R.R. Silmarillion / Ed. by Ch. Tolkien. – L. : HarperCollinsPublishers, 2006.

Словари и энциклопедии

БФРС ‒ Большой финско-русский словарь / И. Вахрос, А. Щербаков; под ред. В. Оллыкайнен и И. Сало. ‒ 7. изд., стер. ‒ Москва : Живой язык, 2007.

ИЭССРЯ ‒ Черных, П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка : 13560 слов : [в 2 т.] / П. Я. Черных. ‒ Москва : издательство "Русский язык", 1999.

ССЯ ‒ Словарь старославянского языка : [в 4 т.] / Санкт-Петербургский гос. ун-т, Межкафедральный словарный каб. им. проф. Б.А. Ларина ; [Зое Гауптова]. ‒ Репринтное издание. ‒ Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2006.

Bosworth-Toller ‒ Bosworth, J., Toller, J.N. An Anglo-Saxon dictionary.Vol. 1, 2. – Oxford : At the Clarendon Press, 1898.

CDOI ‒ Zoega, G.T. A Concise Dictionary of Old Icelandic. ‒ Oxford: Clarendon Press, 1910.

EDPG ‒ Kroonen, G. Etymological Dictionary of Proto-Germanic. ‒ Leiden: Brill, 2013. (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series, vol. 11).

EDSIL ‒ Derksen, R. Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon / by Rick Derksen. ‒ Leiden ; Boston : Brill, 2008. (Leiden Indo-European etymological dictionary series, vol. 4).

EIEC ‒ Mallory, J.P.; Douglas Q. Adams. Encyclopedia of Indo-European Culture. — London: Fitzroy Dearborn Publishers, 1997.

Neckel ‒ Neckel, G. Edda. Die Lieder des Codex Regius. B.II. Kommentierendes Glossar. – Heidelberg : Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, 1936.

Источники

Gg – Gylfaginning «Видение Гюльви» // Edda Snorra Sturlusonar með Skáldatali. Ed. Guðni Jónsson. Reykjavík: Sigurður Kristjánsson, 1935.

Lks – Lokasenna // Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern. Hrsg. von G. Neckel. – Heidelberg : Carl Winter’s Universitätsverlag, 1983. Bd.1. Text.

Prologus ‒ Prologus // Edda Snorra Sturlusonar með Skáldatali. Ed. Guðni Jónsson. Reykjavík: Sigurður Kristjánsson, 1935.

Waverley ‒ Scott, W. Waverley; or, 'Tis Sixty Years Since // The Waverley novels. Vol. 1. ‒ London : Edinburgh : A. and C. Black, 1892.

Wanderer – Wanderer // Old English Prose and Verse. An annotated selection with introductions and notes by R. Fowler. – L. : Routledge and Kegan Paul, 1978.

Литература

Агеева, Р.А. Страны и народы: происхождение названий / Р. А. Агеева ; отв. ред. Э. М. Мурзаев ; АН СССР. ‒ Москва : Наука, 1990.

Гуревич, А.Я. Избранные труды. Древние германцы. Викинги / отв. ред. М.Я. Малхазова. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007.

Джаксон, Т.Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе (середина XI – середина XIII в.) / Т.Н. Джаксон. – М. : Научно-издательский центр «Ладомир», 2000.

Джаксон, Т.Н. Austr í Görðum: Древнерусские топонимы в древнескандинавских источниках / Т.Н. Джаксон. – М. : Языки славянской культуры, 2001.

Квеннелл, М., Квеннелл Ч.Г.Б. Повседневная жизнь в Англии во времена англосаксов, викингов и норманнов / науч. ред. М.Г. Муравьёва. – СПб. : Евразия, 2002.

Мельникова, Е.А. Скандинавские рунические надписи: Новые находки и интерпретации Тексты, перевод комментарий / Е.А. Мельникова. – М. : Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001.

Проскурин, С.Г. Древнеанглийская пространственная лексика концептуализированных областей: автореф. дисс. … канд. ф. н. – М., 1990.

Соснин, Е.В. Образы древнегерманской мифопоэтической модели мира и их реконструкция в произведениях Дж.Р.Р. Толкина : автореферат дис. ... кандидата филологических наук : 10.02.04 / Соснин Евгений Викторович; [Место защиты: Алт. гос. пед. акад.]. ‒ Барнаул, 2011.

Стеблин-Каменский, М.И. Труды по филологии / отв. ред. Ю.А. Клейнер. – СПб. : Филологический ф-т СПбГУ, 2003.

Хлевов, А.А. Предвестники викингов : Северная Европа в I-VIII вв. / А. А. Хлевов. ‒ Санкт-Петербург : Евразия, 2002.

Фиркс, И. Суда викингов: Пер. с нем. ‒ Л.: Судостроение, 1982.

Шиппи, Т. Дорога в Средиземье / пер. с англ. М. Каменкович. – СПб. : ООО «Издательство «Лимбус Пресс», 2003.

Dronke, U. The Poetic Edda, vol. 1, Heroic Poems. ‒ Oxford: Clarendon Press, 1969.

Gilliver, P., Marshall, J., Weiner, E. The Ring of Words: Tolkien and the Oxford English Dictionary. ‒ Oxford: Oxford University Press, 2006.